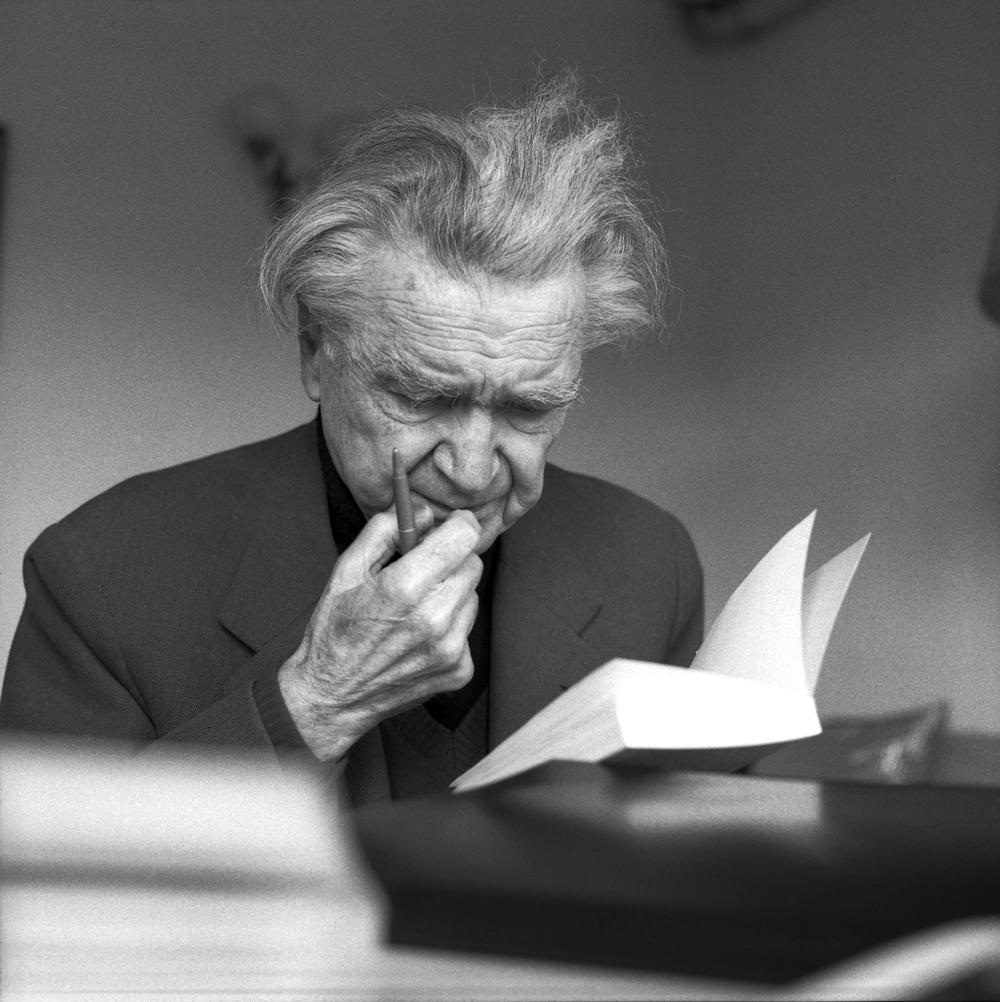

Emil Cioran è stato il primo letterato romeno che Armando Santarelli ha studiato e amato. Dopo aver letto l’intera opera cioraniana tradotta in italiano e gran parte degli studi dedicati al pensatore transilvano, Santarelli ci offre un contributo critico esemplare per chiarezza e onestà intellettuale. La sua ammirazione per Cioran non scade mai nell’apologia; d’altra parte, le critiche non sono mai formulate in tono estremistico. Semplicemente, l’autore si interroga su alcune questioni poste dalla produzione di Cioran, e fornisce risposte senza alcun timore di entrare in contrasto con la critica più accreditata.

Defascinazione cioraniana

Primavera del 1997: sono a Milano, ospite dei Fratelli delle Scuole Cristiane dell’Istituto «Gonzaga» di Via Vitruvio. Ho una giornata libera, e dopo la colazione decido di entrare nella libreria sita accanto all’Istituto; do un’occhiata ai best seller del mese, poi mi dirigo verso lo scaffale degli Adelphi. In quella preziosa miniera cartacea, lo sguardo si sofferma su un titolo strano e accattivante: Sommario di decomposizione. Apro il volume, inizio a leggere, ed è subito uno shock: «In se stessa ogni idea è neutra, o dovrebbe esserlo; ma l’uomo la anima, vi proietta i propri ardori e le proprie follie; impura, trasformata in convinzione, essa si inserisce nel tempo, assume forma di evento: il passaggio dalla logica all’epilessia è compiuto… Nascono così le ideologie, le dottrine e le farse cruente. Idolatri per istinto, noi convertiamo in Incondizionato gli oggetti dei nostri sogni e dei nostri interessi. La storia non è che una sfilata di falsi Assoluti, una successione di templi innalzati a dei pretesti, un avvilimento dello spirito dinanzi all’Improbabile. (…) Sotto le risoluzioni ferme si leva un pugnale. Gli occhi ardenti preannunciano l’assassinio».

Sono scombussolato dalla scrittura icastica e trascinante, i cui effetti febbrili mi contagiano immediatamente. Acquisto il libro e leggo per l’intero pomeriggio, per metà della notte e una buona parte di quella successiva. L’impressione è forte e indelebile: realtà e pensiero presi di petto con una prosa nitida e incisiva, anche se a tratti esorbitante ed enfatica. Titoli taglienti: Il diavolo rassicurato, Risorse dell’autodistruzione, Filosofia e prostituzione, La croce inclinata, Secolarizzazione delle lacrime, e sviluppo dei temi con pensieri non meno fulminei e originali.

Dopo il Sommario, arriverà la lettura dell’intera opera di Cioran tradotta in italiano, della biografia Cioran – Uno scettico estremo di Bernd Mattheus, dei pregevoli saggi Il passato scabroso di Cioran di Marta Petreu, Cioran ingenuo e sentimentale di Ion Vartic, Le malattie dei filosofi: Cioran, ancora della Petreu, oltre ai numerosi studi critici dedicati al pensatore transilvano.

Devo dire che ho letto tutti questi volumi con enorme interesse, senza mai avere un momento di noia o di stanchezza. E tuttavia, col tempo maturava in me un certo senso critico verso l’opera di Cioran. L’ammirazione per uno scrittore non deve trasformarsi in un panegirico di tutto ciò che ha prodotto; purtroppo, non mancano, anche in Italia, dei veri e propri adoratori di Cioran, scrittori e critici che nei suoi testi vedono solo brillantezza di forma e densità di contenuti, dimenticando che essi nascono sotto la costellazione del pensiero critico e che all’autore non sarebbero affatto piaciute certe esagerazioni, accompagnate (sappiamo come finiscono i salmi) da etichette gloriose del tipo «squartatore misericordioso», «esteta della catastrofe», «prisma di rifrazione per tantissima parte della letteratura europea e mondiale», eccetera.

Roberto Calasso, nella prefazione ai Detti e contraddetti di Karl Kraus, afferma che «ogni atteggiamento apologetico nei suoi confronti fallisce». Per Cioran avviene il contrario: in quasi tutti gli scritti di commento alle sue opere si riscontrano intenti apologetici. Ad esempio, non c’è dubbio che il Cioran ingenuo e sentimentale di Ion Vartic offra elementi inediti e interpretazioni molto interessanti circa le fonti e le motivazioni più autentiche del pensiero cioraniano. Riferendoci al capitolo che dà il titolo al libro, è apprezzabile l’osservazione di Vartic che Cioran si profili come un pensatore organico, condizionato dalla coscienza del corpo e delle sue ferite, e che perciò rientri nella tipologia dell’artista istintivo (e dunque ingenuo) come fissata da Schiller in Sulla poesia ingenua e sentimentale. Altrettanto condivisibile l’inclusione del Cioran strappato al contatto primigenio con la natura di Răşinari nell’altra categoria schilleriana, il sentimentale. Ascoltiamo Vartic: «Per i frequenti riferimenti alla natura, all’infanzia, all’ingenuità, come anche al tipo di ‘uomo reale’, rappresentato dal troglodita preistorico e dal contadino, Schiller avrebbe automaticamente incluso Cioran tra i ‘sentimentali’».

Osservazioni elaborate e pertinenti come quelle appena riportate sono disseminate ovunque nel saggio di Vartic. Detto questo, siamo sicuri che esso possa considerarsi «un classico, semplicemente», come scrive Mattia Luigi Pozzi nella (bella) introduzione alla versione italiana?

Il fatto è che Vartic mostra troppo entusiasmo, troppa fiducia in alcune sue ipotesi e intuizioni. Per esempio, a mio parere risulta forzato l’accostamento dell’anelito di gloria che assilla Cioran ed Eugen Ionescu a quello del Gianluigi Fiesco immortalato da Schiller e dal Cardinale de Retz nelle rispettive opere drammatiche. Vartic arriva a parlare di un complesso di Fiesco per definire la consapevolezza dei due letterati romeni di vivere in una cultura marginale, afflitta da complessi di inferiorità, e che di conseguenza deprime la “forza demiurgica” e soffoca gli spazi di realizzazione creativa.

La sete di grandezza di Cioran e Ionescu è, in effetti, la stessa che domina la natura del conte genovese. Vartic scrive che «dal punto di vista archetipico, Gianluigi Fiesco (…) rappresenta proprio l’individuo troppo grande in un paese troppo piccolo, l’archetipo impetuoso del giovane geniale che soffoca nei quadri meschini di uno spazio ristretto». Insomma, come il nobile genovese, Cioran e Ionescu possiedono qualità e ambizioni che rischiano di fallire in un ambiente che si situa al di sotto del loro genio.

Ma le affinità, a mio parere, si fermano qui, e parlare di «complesso di Fiesco» non mi sembra appropriato. Il protagonista delle opere di Schiller e de Retz non vuole vivere della gloria riflessa dalla nuova grandezza che i Doria stanno costruendo per Genova; ma è nella sua patria che intende realizzare le proprie ambizioni, abbattendo la potenza dei dominatori e – almeno nel dramma di Schiller – restaurando le libertà repubblicane (solo apparentemente, perché Fiesco, rivelatosi un aspirante tiranno, verrà gettato in mare e annegherà). Anche Cioran e Ionescu aspirano alla gloria personale, ma sono consapevoli che non c’è modo di realizzare le proprie ambizioni se non lasciando la terra natia, che accusano di subalternità, di minorità storica e culturale. Quel che non si comprende è perché Vartic abbia legato la brama di gloria di Cioran – e la necessità di evadere dalla patria per attingerla – a quella di un nobile e ribelle del Cinquecento, invece che a scrittori e personaggi letterari che in ogni tempo hanno vissuto lo stesso anelito e addirittura lo stesso destino del filosofo romeno.

Ma lasciando Vartic e venendo al sodo: qual è il mio punto di vista? Che cosa ha prodotto in me la lettura di Cioran? Rispondo: ammirazione, stupore, entusiasmo, ma anche una certa insofferenza e un sospetto di dubbia sincerità. Mai malessere, né sentimenti depressivi, né pensieri negativi; anch’io, come Beckett, mi sono sentito a mio agio nelle «rovine» di Cioran, anch’io ho avvertito nei suoi libri – come Ceronetti – la presenza di una mano tesa; e comprendo bene la ragazza libanese che a Beirut, sotto i bombardamenti, si sentiva rinfrancata dalla lettura di Cioran.

Ma com’è possibile tutto ciò? Non stiamo parlando delle pagine apocalittiche di uno scettico e negatore come pochi? Di chi è annoverato fra i massimi critici dell’uomo e della condizione umana? Come spiego il grande diletto e, al contempo, quel senso di diffidenza che si insinua in me ogni volta che leggo Cioran? Lo spiego col fatto che quando Cioran parla della sua disperazione, quando si scaglia con foga iconoclasta contro Dio, l’essere umano, la vita, la Storia, non riesco a prenderlo sul serio; e questo perché ho sempre la netta impressione che non si prendesse sul serio neppure lui… C’è un sottofondo, che accompagna le sue bordate all’intero esistente, che sa di celia, di un concettualismo svelto e furbo, della divertita irriverenza di un funambolo dell’idea, di un virtuoso del paradosso.

Come leggiamo nel volume di Antonio Di Gennaro Ultimatum all’esistenza. Conversazioni e interviste (1949 – 1994), alla domanda «Quale qualità apprezza più in un uomo?», Cioran risponde «l’ironia»; e se è vero che per il nostro l’ironia è una maschera dell’infelicità, della fragilità di ogni esistenza umana, è anche vero che, insieme alla scrittura, è la visione del mondo con le lenti dell’ironia a permettergli di sopportare le assurdità della vita.

«Siamo tutti nell’errore», scrive in Squartamento, «eccetto gli umoristi. Essi soltanto hanno scoperto come per gioco l’inanità di tutto ciò che è serio e anche di tutto ciò che è frivolo». Sempre nell’opera appena citata, pubblicata quando Cioran ha sessantotto anni, troviamo molti aforismi densi di ironia e umorismo. Esattamente trent’anni prima, Cioran aveva pubblicato il Sommario di decomposizione, a proposito del quale Bernd Mattheus scrive questo: «Il catastrofismo di Cioran è una provocazione, tanto più che egli si sottrae alla responsabilità di quanto scritto o pronunciato, dichiarando di non essere in possesso della verità: ‘Le mie verità sono sofismi del mio entusiasmo o della mia tristezza’».

Non è fuori luogo ricordare che lo stesso Cioran, in Mon cher ami. Lettere a Mario Andrea Rigoni (1977-1990), invita a cercare «la verità su un autore nella sua corrispondenza piuttosto che nella sua opera». Bene, che cosa troviamo nell’epistolario cioraniano della piena maturità? In una lettera del dicembre 1975 a Mircea Eliade, osserva: «Scrivere vuol dire spiegare. Ma io non posso spiegare più nulla. Perfino un aforisma mi appare come un’opera di cementificazione. Oscillo tra il sarcasmo e il desiderio di religiosità, di preghiera interiore. Ma non prego. E intanto continuo a prendermi gioco di tutto (corsivo mio), eppure mi piacerebbe poterlo fare senza parole».

Nella missiva del 28 luglio 1983 a Gabriel Liiceanu, scrive: «Ho notato che diverse persone istruite che mi conoscevano avevano espresso su di me diagnosi errate. La verità è che ho fatto di tutto per creare equivoci, giudizi ingegnosi e seducenti, ma comunque falsi. Gli uomini di solito indossano una maschera per apparire più grandi di quello che sono; io per sembrare più piccolo».

Più piccolo? Forse solo per sembrare, o meglio rimanere coerente con l’immagine di sacerdote del nulla della vita, della vanità di ogni cosa…

Nel convegno di Tubinga del 5 giugno 1984, a lui dedicato, afferma: «La vita e la morte sono una commedia senza sostanza che giustifica il riso. La creazione è solo un pretesto dell’assoluto. La tradizione vedānta, il più profondo sistema metafisico degli indiani, afferma a ragione che Dio ha creato il mondo ‘solo per gioco’».

Ulteriori indizi nel senso da noi indicato arrivano da quelli che Cioran lo hanno conosciuto a fondo. Il filosofo spagnolo Fernando Savater, uno dei suoi maggiori estimatori, ne parla come di un «visionario a forza di essere disilluso», di un uomo «tormentato dall’illusione di poter fare a meno di tutte le illusioni». E l’esito di tutto ciò? Eccolo: «Se c’è qualcosa che Cioran ha acquisito negli anni è quella smorfia sorridente e allucinata, meravigliosamente adatta a catturare l’assurdo, il paradossale, quanto c’è di intrinsecamente equivoco nelle nostre idee e nelle nostre illusioni».

Sempre Savater, in Brevissime teorie: «Dopo aver pronunciato una delle sue solite, e quanto mai vere, enormità contro l’universo, Cioran socchiudeva gli occhi vivaci e si lasciava andare a una breve risata, afona e trionfale. In questo modo, mentre celebrava il successo della sua sentenza, le toglieva anche importanza».

E Cioran stesso, in un’intervista con Sylvie Jaudeau del 1990: «Lo scetticismo, ovvero la supremazia dell’ironia».

Insomma, un dubbio si affaccia nella mente di chi consideri tutti questi fatti: Cioran può scrivere quello che vuole sulla disperazione, il vuoto esistenziale, il cafard, la voglia suicidaria; ma secondo me l’eleganza stilistica, i contenuti e la chiarezza dei suoi pensieri, anche quelli più cupi, sono tipici di chi non vive davvero il cafard, ma il sentimento del cafard. È così che Cioran mantiene la lucidità e la vivezza per declinare la noia esistenziale e la disillusione (questa sì!) in una mimesi linguistica che anche nella sua formulazione più pessimista conserva un sottile ma inconfondibile accento ironico.

Ma è il caso, per provare la bontà di quanto affermiamo, di analizzare più a fondo la produzione del nostro. E allora iniziamo da uno dei tipici procedimenti dialettici cioraniani, quello di utilizzare coppie di opposti: «Il fatto che la vita non abbia alcun senso è una ragione di vivere – la sola, del resto»; «L’uomo fa la storia; a sua volta ne è disfatto. Ne è l’autore e l’oggetto, l’agente e la vittima». «Si vive nel falso fino a che non si è sofferto. Ma quando si comincia a soffrire, si entra nel vero soltanto per rimpiangere il falso».

È un procedimento caro a Karl Kraus, che Cioran apprezza e dal quale – secondo me – è stato influenzato quanto gli autori cui dichiara apertamente di richiamarsi (La Rochefoucault, Chamfort, Lichtenberg, Nietzsche, Rozanov). Non è solo un fatto di stile; con lo scrittore boemo, Cioran condivide un certo furore misantropico e il profetismo catastrofico, oltre all’odio per la stupidità umana e le convenzioni sociali; sono altresì convinto che sia stata la lettura di Kraus e di Rozanov a confermarlo nell’ambizione a diventare impossibile, estremo, per certi versi inafferrabile.

Indubbio, poi, che alla pari di Kraus l’ansia di assolutezza di Cioran riveli una certa tendenziosità, perché non rimanda ad alcuna certezza sistematica. Ma Kraus individua i suoi bersagli e li satireggia nella speranza di poter scuotere le coscienze; in Cioran – che detesta influire sugli altri – emerge spesso il fondo carsico romeno, un fatalismo sornione, beffardo, persino grottesco. Più che un aforista impegnato e implacabile – come Kraus – o un moralista satirico – come ad esempio un Enzensberger – Cioran è uno stilizzatore istrionico non meno che scettico. Prendiamo una delle sue tipiche tirate misantropiche (manoscritto autografo dell’11 settembre 1973): «Quel che più odio è la presenza degli uomini. Il mio orrore per il vicino. Il massacro di tutti i vicini (…) Questa parata di persone brutte, degenerate, storpie, ti strappa la voglia di vivere. Scarti rimpinzati. (…) dovrei mettermi a scrivere un altro libro, sia anche solo per dimenticare questo brutto mondo che mi circonda. Tutto sommato, un libro è solo un modo – elegante e stranamente efficace – per ingannarsi, per mentire a se stessi».

Mentire a se stessi… Nei Quaderni troviamo una confessione che appare sincera ed emblematica quanto mai, un autoscatto che sfida ogni replica: «Amo la campagna – e abito in una metropoli; ho orrore dello stile e sorveglio le mie frasi; sono uno scettico matricolato – e leggo soprattutto i mistici… e potrei continuare così all’infinito». E ancora, in un’intervista dell’aprile 1992: «Quando scrivo non penso al libro che ne verrà fuori. Scrivo per me. E questa irresponsabilità, devo dirlo, si è rivelata la mia fortuna».

È impossibile non sottolineare questo indulgere nell’irresolutezza, nel contrasto parodistico, in una certa leggerezza immoralista. L’autore che nel Funesto demiurgo scrive di essere «tribolato da tutte le ansie che spalancano un abisso tra la vita e la morte» è lo stesso che avrebbe voluto intitolare le proprie memorie Storia di un entusiasta. E come rivelano le biografie a lui dedicate, non è affatto vero che il cafard, l’angoscia, l’infelicità, furono costantemente presenti nell’esistenza di Cioran, il quale visse intere stagioni in uno stato di viva partecipazione alla vita, e non si negò mai ai rapporti di amicizia, ai viaggi, alle serate conviviali, alle frequentazioni colte e stimolanti.

Insomma, io credo che Cioran abbia enfatizzato il disagio esistenziale e i mali che indubbiamente lo tediarono nel corso della sua esistenza, e che hanno avuto una sicura influenza sul suo pensiero. Marta Petreu ha affrontato l’argomento in Le malattie dei filosofi: Cioran, saggio del 2017. Impossibile non convenire con lei sul fatto che la malattia abbia rappresentato, per Cioran, una dolorosa realtà; le affezioni del filosofo comprendono una vasta gamma di disfunzioni organiche, stati morbosi e disturbi cronici. Parimenti, non c’è dubbio che le sofferenze del corpo abbiano svolto una parte importante nel processo creativo della sua opera; è lo stesso pensatore ad assegnare alle realtà organiche un ruolo determinante nelle esperienze mistiche e nella fecondità spirituale di scrittori e filosofi, sminuendo il valore delle inquietudini di natura estetica. Dunque, in sintonia con il suo ‘paziente’ (e con Ion Vartic, che in Cioran ravvisa una visione somato-psichica, quindi una pressione del corpo sulla psiche, e non il contrario), Marta Petreu parla di una scrittura somato-lirica, cioè di un pensiero che, nato dal dolore corporeo, transita nel sentimento e infine nell’espressione verbale. La studiosa completa il quadro mettendo l’accento sugli sviluppi conoscitivi derivati a Cioran dalle sue sofferenze: «Le malattie e i dolori», scrive, «sono diventati per Cioran strumento gnoseologico di rivelazione metafisica».

Le osservazioni di Petreu – lo ripetiamo – hanno un fondamento incontestabile; tuttavia, non mi trova d’accordo la perentoria conclusione secondo la quale «ci rendiamo conto che tutte le righe che ha scritto (corsivo mio) sono state il frutto dei dolori del suo corpo».

Rilevo anzitutto che un’affermazione del genere si converte in una diminutio del notevole bagaglio culturale di Cioran, della sua formazione, dei profondi studi filosofici giovanili. Vero, è stato Cioran stesso a sminuire l’influenza delle vaste letture su un pensiero che – sosteneva – si fondava sul vissuto e aveva preceduto la sua formazione intellettuale. Ma su questo punto il giudizio di Vartic mi pare ineccepibile: «La vanità di pensatore personale, accresciuta segretamente anche dal complesso di colui che arriva secondo nella cultura, gli fa negare radicalmente le influenze che altre volte, nei momenti più concilianti, riconosce. Sempre la vanità fa sì che egli dimentichi che per lui le grandi letture, attraverso l’intensità della ricezione, equivalgono a esperienze concrete di vita. Per esempio, non legge semplicemente Dostoevskij, ma lo vive, così che per tutta la durata della lettura si sente fantasmaticamente un epilettico».

In secondo luogo, Petreu trascura gli antidoti di Cioran al dolore fisico e morale e alla vacuità dell’esistenza, quelle difese naturali che fanno parte del suo corredo caratteriale non meno della noia e della malattia: in primis – come abbiamo già cercato di dimostrare – l’ironia (che comprende una spiccata e sana autoironia), lo sbeffeggio, la capacità di ridere e di far ridere; inoltre, quel gusto di osservare con stupore e avida curiosità tutto ciò che il mondo presenta al suo occhio clinico e indagatore.

Infine, come la mettiamo con l’ammissione di Cioran di essere segnato “da qualsiasi forma di romanticismo”, disposizione sentimentale in cui non sono certamente i mali fisici a determinare la fecondità dello spirito?

Un’ultima considerazione: ho sempre trovato strano che nelle biografie e negli studi a lui dedicati non si sottolinei abbastanza quanto l’insistenza di Cioran sulle proprie malattie possa essere ricondotta a un’innegabile ipocondria. Marta Petreu non esclude che Cioran abbia potuto accentuare i suoi stati morbosi, ma collega il fenomeno a un preciso disagio psicologico: «È possibile che molti dei suoi sintomi siano stati un paravento, uno schermo, creato dalle profondità della sua psiche per spingerlo a lavorare e proteggerlo dal dolore – questo sì crudele – dello scacco, dalla sofferenza di sapersi privo di importanza». Ma Cioran – si può ribattere alla Petreu – continuerà a lamentare malesseri di ogni tipo anche quando le sue qualità letterarie saranno ampiamente riconosciute da alcuni fra i più autorevoli letterati francesi!

La realtà è che Cioran, a causa della sua ipocondria, e per suffragare la condizione di infermo cronico, ha bisogno di lagnarsi, di esternare continuamente i suoi mali e le sue nevrosi; in effetti, parla dei problemi fisici e psicologici con tutti e in tutti i modi, nelle conversazioni, nelle lettere, negli scritti. È la stessa Petreu ad ammettere che nel lungo esilio parigino il pensatore transilvano ha assimilato molte cose della cultura francese, «ma non ha imparato niente della discrezione francese sulle sofferenze».

Mi sembra altrettanto evidente che l’ipocondria sia in stretta connessione col suo lato infantile, con la nostalgia di un mondo amato e abbandonato traumaticamente, e che il filosofo rievoca ogni volta con parole struggenti. «In Cioran», scrive Vartic, «è sempre rimasto qualcosa del bambino che sorprende gli adulti». E più avanti: «… egli non ha soltanto nostalgia dell’infanzia, ma ricade, in alcuni momenti, proprio in una condizione infantile».

Come non rilevare che la stessa scelta di una donna come Simone Boué abbia molto a che fare con la parte infantile di Cioran? Simone non è stata solo la sua compagna di vita: lo ha mantenuto, lo ha assistito, ne è stata la protettrice e consolatrice; insomma ha svolto anche un ruolo materno.

«Molto significativo», scrive Vartic, «è il fatto che Simone Boué non abbia sentito il bisogno di avere figli, visto che ha avuto sempre a che fare con il ‘bambino’ Cioran, sempre immaturo, capriccioso e pretenzioso come un animale domestico».

(fine 1^ parte)

![]()