In un’aria più tersa: un commento a Su dolci corde di silenzio

Quando, nei primi giorni di luglio del 2024, mi ha telefonato Valentina Negriţescu, alla quale mi lega una lunga e profonda amicizia, non immaginavo certamente ciò che mi avrebbe proposto.

Aveva tradotto in lingua italiana tre o quattro poesie che le erano particolarmente care. Ecco, Valentina mi chiedeva umilmente che cosa pensassi della sua traduzione, perché – precisava – il ritmo che una poesia assume in un altro idioma può essere valutato meglio da una persona di madrelingua. Naturalmente, elogiai l’idea di tornare a gustare le poesie della memoria, e mi limitai ad apportare alla sua traduzione la fluidità, e se possibile la musicalità, che la stessa Valentina mi richiedeva. Tutto sembrò concludersi lì.

Valentina, però, aveva preso gusto alla cosa, e dopo qualche giorno mi chiese se fossi disposto a continuare la collaborazione. Devo dire la verità: all’inizio non ero sicuro di accettare, un po’ per pigrizia, un po’ perché temevo di non essere all’altezza del compito che si prospettava. Poi, due fattori lavorarono rapidamente per farmi cambiare idea. Il primo è il mio amore per la Romania. Il secondo si impose con la medesima forza: fu l’intervento, quasi contemporaneo, di mia moglie e di Violeta Popescu, che pronunciarono, incredibilmente, le stesse parole: “Armando, non puoi dire di no a Valentina”.

Così, lei continuò ad inviarmi poesie, e pian piano anch’io mi appassionai, com’era inevitabile che accadesse. Perché? Per più motivi: innanzitutto perché Valentina aveva ribadito che avrebbe scelto e tradotto, in primis, le belle poesie imparate in gioventù e nella prima maturità. Mi parve subito una scelta meritoria, un’operazione che si prospettava piena di nostalgia, di ricordi struggenti, di una cultura autentica, quella che ha contribuito a plasmarci per come siamo.

Il secondo motivo appartiene alla poesia in sé, alla poesia come genere letterario. Non si può resistere alla bellezza del verso poetico, alle sue armonie, alla capacità di suscitare emozioni, pensieri, reminiscenze, amori. Come confermato dalla scienza, la poesia e la musica sono due fra i più potenti attivatori di emozioni e di sentimenti che abbiamo a disposizione. Per Iosif Brodskij, il poeta russo premio Nobel per la letteratura nel 1987, la poesia è un imperativo biologico, una necessità esistenziale. È un concetto che prima di lui aveva espresso proprio un poeta romeno, Benjamin Fondane, tragicamente scomparso ad Auschwitz nel 1944, per il quale “la poesia è un bisogno e non un piacere, un’azione e non una distensione”.

In terzo luogo, la stessa Valentina illustrò un altro aspetto della sua felice decisione. Come scrive Harieta Topoliceanu nella Prefazione, il florilegio poetico scelto dall’autrice è motivato anche “dalla volontà di offrire al lettore italiano l’opportunità di conoscere alcuni dei poeti più rappresentativi della letteratura romena e di accostarsi ad alcune delle loro liriche”.

Ma le note positive insite nella scelta effettuata da Valentina non erano finite. Infatti, la sua idea aveva trovato in precedenza, e senza che lei lo sapesse, una voce molto autorevole. In un delizioso volume edito dalla Casa Editrice il Mulino nel novembre 1984 e intitolato Rimembri ancora, il romanziere e critico letterario Paolo Di Paolo aveva sottolineato alcune indiscutibili verità circa le poesie della memoria. Con l’intento di chiarire al lettore il motivo per cui amare da grandi le liriche studiate a scuola, Di Paolo scrive: “È raro tornare da adulti alle poesie incontrate da studenti. Eppure, sarebbe bello scoprire come risuonano in noi. E accorgersi che la vita le ha rese più leggibili, più emozionanti, più preziose”.

Come non essere d’accordo? Personalmente, mi commuovo ogni volta a rileggere, o ripetere a memoria, poesie come Alla sera di Ugo Foscolo, Il sabato del villaggio e A Silvia di Leopardi, L’assiuolo, Il gelsomino notturno e L’aquilone di Pascoli, Pianto antico e Nevicata di Carducci, La sera fiesolana, I pastori e La pioggia nel pineto di D’Annunzio, La madre di Ungaretti, Maestrale di Montale, Nessuno di Quasimodo, La capra di Saba, Autunno di Cardarelli.

Non è soltanto una questione di cari ricordi, di liriche che sono rimaste in noi per la loro musicalità, di versi che ogni tanto ripetiamo per il piacevole ritmo che li contraddistingue. Infatti – scrive sempre Di Paolo – può succedere che “una poesia che sembrava suonare a vuoto si carichi di senso, si completi in noi, diventi finalmente e interamente leggibile. I giorni anche amari che abbiamo alle spalle la completano, rendono visibile il disegno, come in quei giochi enigmistici che richiedono di unire i puntini”.

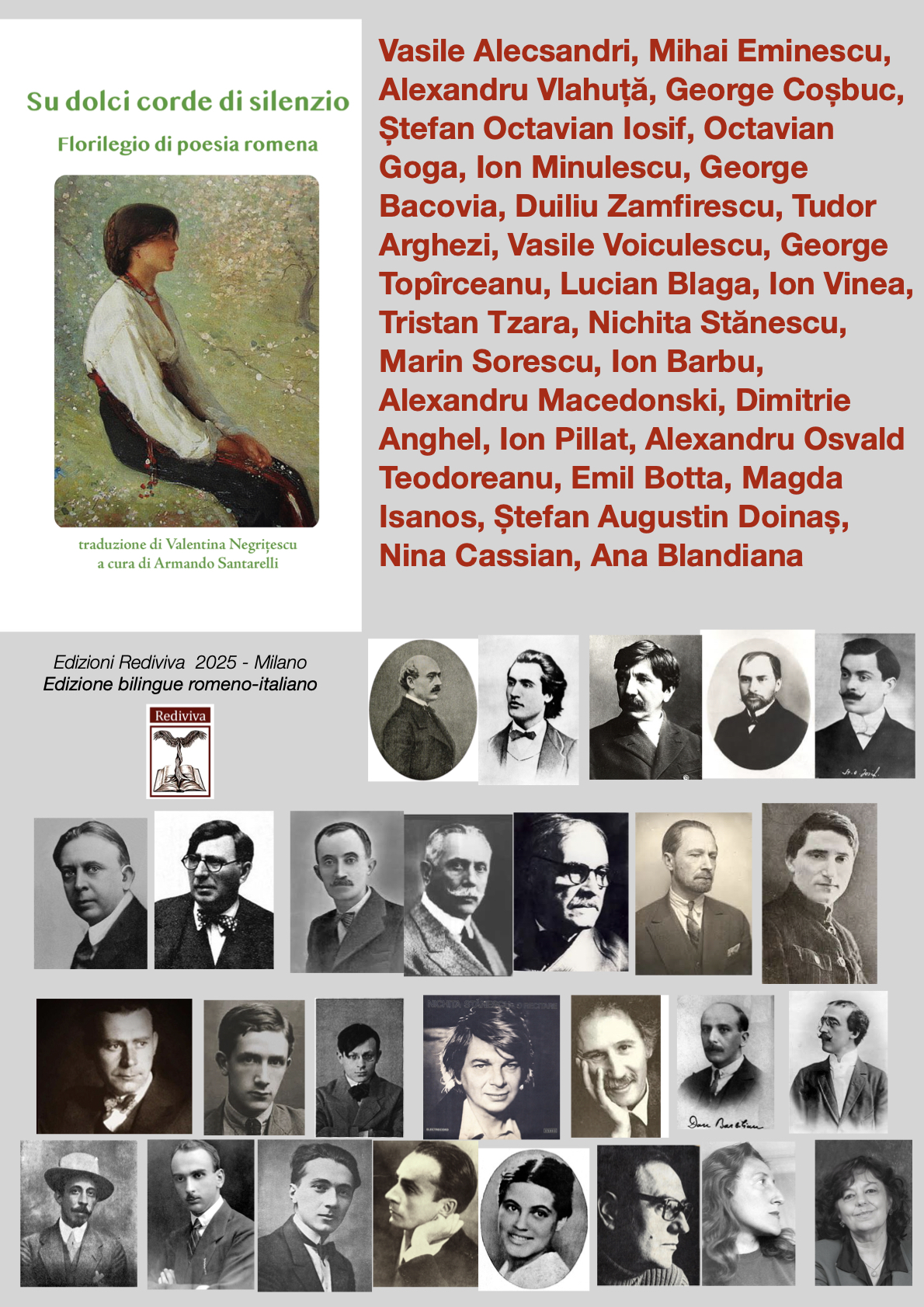

Il processo di cui parla Di Paolo è certamente quello che ha condotto Valentina Negriţescu a scegliere le settantacinque poesie che fanno parte del florilegio Su dolci corde di silenzio. Non è un caso che vi troviamo poesie semplici e accattivanti, poesie più complesse e profonde, e composizioni il cui senso va oltre la bellezza formale; né è un caso che tutti i poeti presenti nel volume rivestano una grande importanza nel panorama letterario romeno, e non solo in quello. In questo senso, non si rivelano soltanto utili, ma illuminanti, i profili biografici tracciati con lodevole accuratezza da Mariana Adameşteanu e Carla Caccia.

Per quanto mi riguarda, la lettura e la rifinitura delle liriche scelte da Valentina non ha fatto che ribadire il valore, la peculiarità, la varietà della poesia romena. Una piacevole sorpresa è venuta dall’approfondimento della poesia di Topîrceanu, letterato mai tradotto in italiano. La conferma più gradita porta il nome di Lucian Blaga: un nucleo di sentimenti, esperienze, pensieri, a volte indistinti e misteriosi, altre volte toccati dal fascio di luce che illumina e chiarisce il senso del tutto: le lacrime concesse al primo uomo dal Dio misericordioso, le eternità che sbocciano dalla dolce nostalgia del canto di una donna, la luce interiore che accresce l’enigma della vita, mentre il poeta evita di schiacciare la corolla delle meraviglie del mondo.

Parlando in termini più generali, spira dalla raccolta una certa malinconia, un’amara condizione di spirito, la disillusione del poeta sull’impossibilità di essere felici, perché, come leggiamo in Palinodia di Duiliu Zamfirescu, la nostra sorte è di essere / la chimera del desiderio di essere. È anche il pensiero di Minulescu in Romanza negativa: siamo passeggeri sul treno / che sono saliti senza biglietti. Ed è ancora la riflessione di Nina Cassian, quando, in Volevo restare a settembre, scrive: Ma a me sono destinate, / a quanto pare, partenze più tragiche. / Mi è dato strapparmi ai paesaggi / col cuore impreparato, / come mi è dato lasciare l’amore / quando ho ancora da amare…

Ugualmente dolente è Notte di maggio di George Topîrceanu, poesia che dona un ritratto tenerissimo dell’umile calzolaio che cade in un sonno dove si materializza il sogno fiabesco di lui che diventa bello come un tenente, inizia a ballare con una splendida signorina e immagina di baciarla. E allora gli pare di potersi ribellare al suo umile destino, conciona la folla come un vero oratore, consumando il suo trionfo e la sua vendetta. Ma ahimè, il giorno di quel trionfo è ancora lontano, e intanto il povero ciabattino si è addormentato…

Non solo malinconia, però, nel florilegio scelto da Valentina Negriţescu. Estate di George Coşbuc è una lirica vibrante di immagini, di colori, di suoni. Ma anche in altre poesie sentiamo risuonare voci naturali e meravigliose. Nella Ballata dell’usignolo, Ion Pillat riporta il canto selvaggio di passione e nostalgia dell’uccello più amato dai poeti. E nella simpatica, divertente L’accelerato, poesia di Topîrceanu, è un pulcino di cinciallegra a risolvere l’enigma del rimbombo, del fumo e dello strano fischio che altri uccelli arruffati, allarmati e inorriditi non riescono a decifrare: Cosa dovrebbe essere? Non è niente / è passato l’accelerato…”. Siamo dinanzi alla magia semplice ed efficacissima della poesia; i versi di Topîrceanu mi hanno ricordato la lirica di Ugo Betti in cui una folata di vento libera una nuvoletta rimasta impigliata sulla cima di un campanile.

La scelta delle liriche dei poeti più moderni è ugualmente efficace. Nelle loro poesie cogliamo il mistero dell’esistenza, la precarietà della vita, il disinganno espresso spesso con ironia, a volte con inevitabile tristezza, ma sempre senza rancore. Per esempio, in Nodo 13 di Nichita Stănescu: Non saprò mai / quando ho vissuto, / perché ho vissuto lo dimenticherò / come l’occhio spezzato dimentica la luce. O come leggiamo in Ana Blandiana, nelle cui poesie (e nel nostro caso in Ogni tanto), gli amori, gli oggetti cari, i paesaggi conosciuti schiudono spazi immaginari che, tradotti in versi, diventano emozioni capaci di consolare, di mitigare le afflizioni della vita:

Ogni tanto dentro di me si fa silenzio

come se la storia si fosse fermata.

È come un’immensa luce

su una pianura infinita, un misto di gioia e di spavento,

come se mi trovassi innanzi a Dio.

So che dura solo per un secondo, ma sento

che potrebbe sempre essere così,

se avessi abbastanza forza

di partire convinta di tornare,

come partono gli uccelli

in ogni autunno

verso la vita di dopo.

Settantacinque poesie, una raccolta senza soverchie ambizioni, ma sufficiente per riavvicinarci alla nostalgia per il verso poetico, all’eufonia e al senso del genere letterario che da tempi immemorabili ci fa innamorare, ci trasforma, modifica la nostra sostanza, ci trasporta, come scrive Nichita Stănescu, in un’aria più tersa.

Armando Santarelli

![]()